7 de agosto de 2025

CHILE EN LA ENCRUCIJADA DEL HIDRÓGENO VERDE: 30 GRANDES PROYECTOS ESPERAN EVALUACIÓN AMBIENTAL EN ANTOFAGASTA Y MAGALLANES

La falta de un marco normativo claro para la producción y distribución del hidrógeno verde genera incertidumbre sobre su impacto ambiental y social.

El hidrógeno verde (H2V) se ha convertido en una pieza clave en la transición energética global. Este combustible, producido a partir de fuentes renovables como la energía solar y eólica, promete reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Chile, su potencial es enorme debido a las condiciones climáticas favorables y la abundancia de recursos naturales. Sin embargo, aunque las expectativas son altas, la viabilidad de su desarrollo enfrenta desafíos importantes.

Desde la presentación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en 2020, Chile ha expresado su ambición de convertirse en un líder mundial en la producción y exportación de este combustible limpio.

Actualmente, el Gobierno sigue promoviendo esta industria como una oportunidad para diversificar la matriz energética y generar empleo. En su última cuenta pública en mayo de 2025, el presidente Gabriel Boric reafirmó este compromiso, anunciando un plan de acción hasta 2030 con el objetivo de dar certezas regulatorias, desarrollar infraestructura y capacitar a trabajadores para consolidar el sector.

«El país se construye de la mano del conocimiento y las nuevas tecnologías para producir más y mejor, para agregar valor y para cuidar el medio ambiente», señaló en su discurso. Sin embargo, este impulso contrasta con el creciente escepticismo sobre la viabilidad del negocio.

Expertos advierten que la construcción de puertos especializados y redes de transporte requeriría inversiones millonarias, lo que podría hacer que el negocio no sea tan rentable como se esperaba. Además, los impactos ambientales de los proyectos han generado inquietudes entre comunidades y organizaciones ambientales.

A pesar de estos desafíos, la industria sigue avanzando. Mongabay Latam identificó 68 proyectos de H2V en todo el país, principalmente en las regiones de Antofagasta y Magallanes, en el extremo norte y sur del país respectivamente. solo ocho están en operación, cuatro ya fueron aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y nueve están siendo evaluados por ese organismo.

La mayoría, 47, por ahora son solo proyectos de papel. Es decir que el 70 % de los proyectos aún no ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), oficina estatal a cargo de evaluar y autorizar la gestión ambiental de diversos proyectos y actividades en Chile.

Aunque el hidrógeno verde se perfila como una alternativa energética clave para enfrentar la crisis climática, diversas voces advierten que su desarrollo en Chile está marcado por una sobreexpectativa. La mayoría de los proyectos aún no cuenta con infraestructura básica ni mercados definidos, lo que ha llevado a algunos analistas a calificar el fenómeno como una “industria PowerPoint”. “No existen plantas industriales operativas, ni ductos, ni demanda consolidada. Sólo presentaciones, lobby y declaraciones optimistas”, señala en una columna el Ingeniero Civil Mecánico, Mauricio Herrera Kahn.

El avance de estas iniciativas refleja que, a pesar de la incertidumbre, el hidrógeno verde sigue siendo una apuesta estratégica para Chile. La gran incógnita es si el país logrará superar los desafíos y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero sin provocar daños colaterales a la biodiversidad.

Energía limpia proyectada

El hidrógeno, al contrario del sol, el viento o los combustibles fósiles, no es una fuente de energía primaria, sino un vector energético. Esto quiere decir que no genera energía por sí mismo de forma espontánea, pero puede liberarla una vez que se obtiene.

Aunque el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, en la Tierra no se encuentra libre, sino que aparece siempre combinado con otros elementos en sustancias como el agua, los carbohidratos, las frutas o verduras.

Por eso, para obtenerlo y luego transformarlo en energía, es necesario separar esas uniones, un proceso que requiere tecnología y electricidad.

El hidrógeno se puede producir de diversas formas, siendo la electrólisis la más limpia. Este proceso consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, mediante una corriente eléctrica. Cuando la electricidad para hacer esa separación se obtiene de fuentes renovables, como la energía solar o eólica, el resultado es denominado hidrógeno verde.

Energía limpia proyectada

El hidrógeno, al contrario del sol, el viento o los combustibles fósiles, no es una fuente de energía primaria, sino un vector energético. Esto quiere decir que no genera energía por sí mismo de forma espontánea, pero puede liberarla una vez que se obtiene.

Aunque el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, en la Tierra no se encuentra libre, sino que aparece siempre combinado con otros elementos en sustancias como el agua, los carbohidratos, las frutas o verduras.

Por eso, para obtenerlo y luego transformarlo en energía, es necesario separar esas uniones, un proceso que requiere tecnología y electricidad.

El hidrógeno se puede producir de diversas formas, siendo la electrólisis la más limpia. Este proceso consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, mediante una corriente eléctrica. Cuando la electricidad para hacer esa separación se obtiene de fuentes renovables, como la energía solar o eólica, el resultado es denominado hidrógeno verde.

¿Interés comercial o verdadera transición energética?

Antofagasta y Magallanes son las dos regiones que reúnen la mayor cantidad de proyectos de hidrógeno verde. De los 68 identificados a nivel nacional, 42 se ubican allí. Esta alta concentración no es casual: el norte alberga la radiación solar más intensa del planeta, mientras que el extremo sur se caracteriza por sus potentes vientos, condiciones ideales para la producción de energías renovables que alimentan el proceso de electrólisis.

Sin embargo, de esos 42 proyectos, solo 12 —poco más del 28 %— han sido ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de los cuales seis están en etapa de Calificación—fase en la que se analiza si cumplen con los requisitos ambientales—, dos en Consulta de Pertinencia, uno ya fue aprobado y tres están en Operación.

El proyecto activo más relevante en Magallanes se llama Haru Oni y es desarrollado por la empresa HIF Global. Se trata de la primera planta de e-Fuels operativa en el mundo, que utiliza energía eólica y electrólisis para producir hidrógeno verde. Ubicada en la Estancia Tehuel Aike, en Punta Arenas, la planta inició operaciones en diciembre de 2022 con una inversión de 78 millones de dólares, según datos de su sitio web.

En la región de Antofagasta, el proyecto HyEx, desarrollado por Engie y Enaex, ya cuenta con aprobación ambiental y busca producir hidrógeno verde para abastecer la planta de amoníaco de Enaex en Mejillones. Junto con esta iniciativa en desarrollo, existen dos proyectos que ya se encuentran en operación: la Planta Piloto Móvil de Hidrógeno Verde, que permite evaluar en terreno la generación de H2V a partir de energía solar; y la planta geotérmica Cerro Pabellón, que, aunque no fue diseñada para la producción de hidrógeno, ha sido utilizada como piloto tecnológico para generar H2V en pequeña escala.

Por otro lado, aún hay 16 y 14 proyectos que no han ingresado al SEA, en la región de Antofagasta y Magallanes, respectivamente, lo que refleja tanto el dinamismo del sector como las expectativas de crecimiento en ambas regiones. Es decir, 30 proyectos esperan ser evaluados desde lo ambiental.

Estos proyectos aparecen en la web de H2Chile, organización que reúne a actores públicos y privados para fomentar el desarrollo del hidrógeno verde en el país. Sin embargo, aunque han sido anunciados como parte de una visión de futuro, la falta de avances concretos sugiere que no todas las iniciativas llegarán a materializarse. Como menciona Diego Luna Quevedo, especialista en conservación, políticas públicas y gobernanza, «proyectos piloto de hidrógeno hay por todos lados», lo que refuerza la idea de que algunos desarrollos podrían responder más a “intereses comerciales que a una verdadera transición energética”, según el profesional.

Este contexto ha encendido alertas entre especialistas, como Luna Quevedo, quien integra la red de conservación internacional, Manomet Conservation Sciences. De acuerdo con el experto, el auge del hidrógeno verde podría estar impulsado por expectativas y lógica comerciales más que por una planificación energética coherente. Según el investigador, las proyecciones de mercado se basan en “supuestos altamente especulativos, innovaciones dudosas y tecnológicas inciertas”, lo que abre la puerta a comprometer territorios y recursos públicos sin contar con condiciones mínimas de regulación, participación ciudadana ni ordenamiento ambiental.

Ecosistema marino en alerta

El proceso de electrólisis requiere de grandes cantidades de agua, la que, debido a la escasez hídrica en las regiones donde se desarrollan los proyectos de H2V, se obtendrá mediante plantas desaladoras. Para algunos, la desalación del agua de mar se presenta como una solución viable y sostenible, mientras que para otros es una opción que genera impactos negativos insospechados.

Uno de los efectos menos visibles pero más relevantes es el aumento de la temperatura del agua en las zonas de descarga. Este fenómeno ocurre porque el proceso utilizado en las desaladoras requiere presiones muy elevadas para separar la sal del agua, lo que genera calor residual. Como resultado, tanto el agua tratada como la salmuera suelen ser devueltas al mar a una temperatura superior a la natural.

De acuerdo con una nota publicada por H2News—plataforma especializada en noticias sobre hidrógeno renovable— que se basó en el catastro elaborado por la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES), existen cuatro proyectos de desalación en la región de Magallanes vinculados al desarrollo de hidrógeno verde, que buscan abastecer de agua desalada a futuras plantas de electrólisis. Sin embargo, algunos expertos han advertido que las capacidades proyectadas podrían ser significativamente menores a las requeridas para cubrir la alta demanda hídrica de los procesos industriales de producción de H2V.

Carmen Espoz, bióloga marina y directora del Centro de Investigación Bahía Lomas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, afirma que no existen en el mundo proyectos operando a la escala que se plantea en Magallanes, y asegura que “las consecuencias podrían ser muy negativas y difíciles de prever”.

Por su parte, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, hace hincapié en la gestión de la salmuera resultante del proceso de desalación, estimando que en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, podrían necesitar tranques de relave o depósitos en el desierto. En Magallanes, la experta pronostica que, con las lluvias, la sal acopiada podría percolar a las napas subterráneas, “afectando los ecosistemas locales como los bosques de algas submarinas”.

La región de Magallanes posee características únicas de agua, temperatura, oxígeno y salinidad, que atraen a pingüinos, lobos marinos, ballenas y muchas otras especies que encuentran allí abundante alimento. La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), por ejemplo, migra a las aguas del Estrecho de Magallanes para alimentarse de krill, mientras que el delfín pío (Cephalorhynchus commersonii), también conocido como tonina overa, utiliza esta zona para alimentarse y reproducirse. “La cuenca central del Estrecho de Magallanes es particularmente rica en recursos tróficos, lo que la convierte en un área clave para estos mamíferos marinos”, señala Daniela Haro, Doctora en Ciencias de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Bahía Lomas.

Con la llegada de la industria de H2V, la vida de estas especies se verá negativamente impactada, aseguran las expertas. “Si no se toman precauciones con la temperatura del agua, los químicos y la sal vertida al mar, se producirán cambios en el sedimento, el suelo marino y la composición de la fauna de invertebrados en las zonas de descarga de los ductos construidos por las empresas”, advierte Haro.

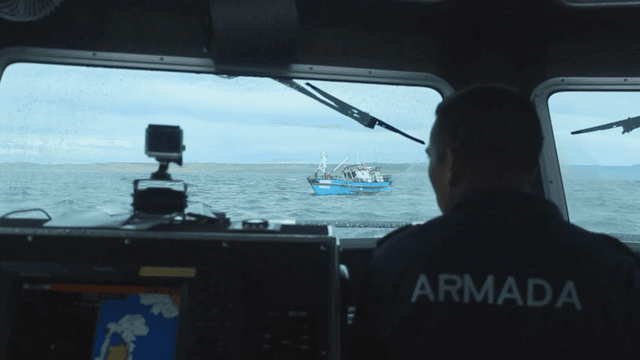

Estos cambios también podrían traer impactos en las pesca. “Los pescadores locales podrían notar una disminución en la captura de especies como el pejerrey y el robalo, debido al aumento de la temperatura del agua o la falta de presas”, explica Haro. La disminución de presas como la sardina austral, el langostino y el krill, podría perjudicar gravemente a sus depredadores naturales, como pingüinos, albatros, lobos marinos y ballenas, poniendo en riesgo su salud y supervivencia.

Además, las corrientes marinas podrían desplazar los residuos vertidos por los ductos que instalarán las empresas hacia otros sectores, “extendiendo aún más los impactos» y “alterando la cadena alimentaria y el equilibrio ecológico”, asegura Haro.

Impactos sobre la biodiversidad

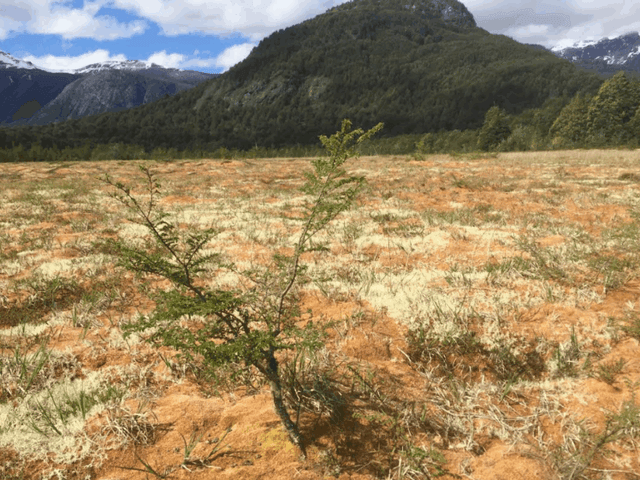

Otro de los puntos que más preocupa a científicos y ambientalistas es la instalación de grandes parques eólicos en el extremo sur de Chile, que requerirán la ocupación de vastas extensiones de tierra, lo que podría comprometer hábitats clave para diversas especies. Según Espoz, “esta transformación afectará la ruta de un centenar de aves migratorias, generando un impacto significativo en la biodiversidad de la región”.

Uno de los casos más críticos es el proyecto HNH Energy, que se emplazará principalmente en San Gregorio, a unos 120 kilómetros de Punta Arenas. Este desarrollo coincide con el ecosistema de nidificación del Canquén Colorado (Chloephaga rubidiceps), una especie clasificada como En Peligro por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Esta ave depende de áreas específicas para su reproducción y alimentación, y “la construcción de infraestructura eólica en su hábitat podría provocar la pérdida de zonas clave y aumentar el riesgo de colisión con turbinas”, advierte Espoz.

La iniciativa ha recibido un alto número de observaciones ciudadanas en su proceso de evaluación ambiental.

El proyecto HNH Energy, desarrollado por un consorcio internacional, contempla un parque eólico de 194 aerogeneradores, “cada uno de 220 metros de altura”, afirma la directora del Centro Bahía Lomas. En su primera etapa, contempla una capacidad de generación de 1.4 gigavatios (GW), con una segunda fase que podría elevarla a 3.5 GW, destinada a la producción de hidrógeno verde y amoníaco para exportación. Para Luna Quevedo, este proyecto “es algo desproporcionado”, considerando que el parque ocupará 17 mil hectáreas, una superficie equivalente a más de 23 mil canchas de fútbol, en una zona reconocida por su valor ecológico.

Según el expediente ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la iniciativa contempla la construcción de una planta de procesos, una planta desaladora, un puerto multipropósito con terminal marítimo, líneas de transmisión eléctrica soterradas y un campamento con capacidad para 3000 trabajadores, entre otras instalaciones. La inversión total del proyecto asciende a 11 000 millones de dólares, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas en la industria del hidrógeno verde en Chile.

“Para ponerlo en perspectiva, en todo Chile se han instalado 4.5 GW de energía eólica en las últimas dos décadas, lo que significa que esta iniciativa representa casi un tercio de lo desarrollado en el país en 20 años”, señala Luna Quevedo. «Es un proyecto realmente monstruoso, no solo por su tamaño, sino por la infraestructura que requiere», agrega.

Un estudio sobre mapas de sensibilidad para el desarrollo de parques eólicos en la industria del hidrógeno verde en Magallanes, del cual Espoz es coautora, destaca la importancia de identificar y proteger áreas ecológicamente sensibles. La investigadora enfatiza que la implementación de proyectos debe considerar los impactos ambientales, especialmente en términos de biodiversidad y ecosistemas marinos, y subraya «la necesidad de mitigar los efectos negativos potenciales», como la alteración de hábitats y la afectación de especies clave para asegurar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La cercanía del proyecto H2 Magallanes al Parque Nacional Pali Aike —proyecto que se encuentra en Calificación en el SEA— también ha encendido alertas por los posibles impactos sobre su biodiversidad única, especialmente considerando que está próximo a un área protegida con alto valor cultural, geológico y ecológico.

La instalación de aerogeneradores de gran altura, el tránsito de maquinaria pesada y la construcción de infraestructura podrían generar alteraciones visuales y acústicas, tanto en la fauna como en la flora del parque. Por eso, la autoridad local exige un estudio de impacto acumulativo específico y un plan de gestión de riesgos que proteja integralmente esta zona protegida.

“Este megaproyecto deja literalmente atrapado al Parque Nacional Pali Aike en medio de un cordón industrial”, advierte Luna Quevedo y agrega que los servicios evaluadores están señalado que el Estudio Impacto Ambiental del proyecto “no evalúa debidamente ni se hace cargo del impacto sobre esa importante área protegida”.

Mongabay Latam se contactó con ambos proyectos —HNH y H2 Magallanes— para conocer su postura y avances respecto al desarrollo del hidrógeno verde en la región. Hasta el cierre de esta nota, el proyecto HNH no respondió a las solicitudes de entrevista. Desde H2 Magallanes, informaron que se encuentran en pleno desarrollo del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, pero tampoco enviaron respuestas.

Falta de regulación e información para evaluar ambientalmente

El avance en la instalación de proyectos de hidrógeno verde enfrenta desafíos críticos, en parte debido a la ausencia de normas específicas en Chile para la desalación y electrólisis a gran escala. Además, la falta de una evaluación ambiental sinérgica y de planes de ordenamiento territorial actualizados complica la planificación de estos desarrollos.

En este contexto, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ha optado por reutilizar infraestructura existente para facilitar el crecimiento de la industria. Un ejemplo de ello es el muelle en la zona de Laredo, que está siendo modificado para el ingreso de equipamiento especializado. “Se está transformando para facilitar la construcción de esta nueva industria», explica Graciela Vásquez, presidenta del sindicato regional de ENAP.

Además, la compañía ha firmado acuerdos con empresas internacionales para desarrollar nueva infraestructura en la región, como el Terminal Marítimo Gregorio, junto con instalaciones adicionales en Cabo Negro y Bahía Gente Grande.

A pesar del entusiasmo por estas iniciativas, también existe cautela. Vásquez advierte que es necesario «aterrizar» las expectativas, pues aún hay interrogantes sin resolver sobre los impactos en la comunidad y el medioambiente. “Existe poca información sobre los efectos debido a la falta de estudios específicos, desafíos en infraestructura y logística, y evaluaciones ambientales limitadas”, señala.

Además, cuestiona la transparencia en la información entregada, indicando que aunque se afirma que el hidrógeno verde contribuirá a la descarbonización, aún no se observa un cambio significativo en la matriz energética de Magallanes.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, aseguraron que están trabajando en distintas estrategias para compatibilizar el desarrollo de esta industria con la protección de la biodiversidad y los ecosistemas locales. “La protección ambiental no es un freno al desarrollo, sino una condición para que éste sea justo, respetuoso con los territorios y sostenible en el tiempo”, señalaron a Mongabay Latam.

El Ministerio de Energía, en tanto, agregó que están fortaleciendo las capacidades técnicas regionales, particularmente en la región de Magallanes, aumentando la dotación del personal en la zona con el objetivo de garantizar evaluaciones más rigurosas y con participación temprana de los actores sociales a nivel local. “El verdadero progreso energético debe ser ambientalmente responsable y justo con las comunidades”, aseguraron.

Para Luna Quevedo, es esencial elevar los estándares y requerimientos ambientales, considerando la escala y riesgos de estos proyectos. “Aunque se busca producir el hidrógeno verde más barato del mundo, esto tiene costos que alguien debe asumir”, recordó.

Imagen principal: parque eólico Vientos Patagónicos, instalado en 2019 por ENAP, en el sector de Cabo Negro. Foto: Javier Astudillo

Nota del editor: el titular de este artículo se corrigió el 5 de agosto de 2025 para modificar una precisión en la cifra.

Fuente: .mongabay.com

Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.